viernes, 11 de noviembre de 2016

Cerrado por derribo

La actividad que sostenía este blog, mejorada y ampliada, con una mejor perspectiva, supongo, se desarrolla ahora en la revista Mancebía.

lunes, 9 de mayo de 2016

«Amuleto», de Roberto Bolaño

Estiremos el tiempo como la piel de una mujer desvanecida en el quirófano de un cirujano plástico.

Bolaño estira el tiempo y abre así un espacio donde hacer literatura, casi un espacio de donde emerge la literatura. Crea sus propios espacios —su propio universo literario, inmenso, prácticamente completo— como un enorme hacedor, como un demiurgo incansable, irónico, superdotado, un foco de donde parten intenciones que circulan bajo el relato y que afloran en momentos clave para anudar y seguir narrando o para acabar con la historia y dar un sentido más fuerte a todo, quizá un sentido que encuentra su fundamento en sí mismo, en la propia narración, como si no necesitara nada más, como si todo estuviera ahí.

Auxilio Lacouture, uruguaya exiliada en México, queda encerrada en los lavabos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma cuando la policía toma la universidad en el 68, cosa que acabará en la matanza de Tlatelolco. Al comienzo de su discurso dice que ésta será una historia de terror, aunque no lo parecerá porque será ella quien la cuente, dice, y comienza así a desplegar su voz para traer hasta ese momento recuerdos de los años vividos y de las relaciones forjadas con mejor o peor destino. Bolaño retrocede y juega con el tiempo y con las experiencias de Auxilio en México, con su relación con los jóvenes poetas y con el ambiente literario, con su vida peregrina. El de Auxilio es una suerte de discurso de la memoria que se mueve entre la realidad y la imaginación (o entre la realidad y el esfuerzo por reconstruir episodios casi deliberadamente olvidados), un discurso donde todo tiene un sitio natural, porque Bolaño tiene la terrible capacidad de encontrarle a todo su lugar y de lidiar con el propio relato, a veces distanciándose y a veces perforando la superficie hasta dejar las vísceras al descubierto, según el caso. Así que Bolaño se hace con una especie de tiempo eje donde desemboca la historia anterior y de donde parte algo más, un tiempo desde donde uno puede asomarse (ligeramente) a la historia reciente de Latinoamérica o de la poesía latinoamericana y tratar de saber algo más sobre lo que se cuenta.

Así

que Bolaño pone en marcha un reloj consciente de sí mismo que

avanza hablando sin hablar de uno de esos crímenes que requieren más

imágenes (o símbolos o sugerencias) que palabras. Lo hace

aguantando hasta que no parece razonable hacerlo, y entonces nos deja

ver, como desde lejos, como encaramados a una ventana, con terrible

habilidad, un cuadro de juventud y muerte. Nos acerca a la poesía

mediante la poesía (o mediante la conciencia poética), y así se

acaba todo.

jueves, 14 de abril de 2016

«El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado», de Fredric Jameson

El título, aunque está lejos de ser transparente, avanza mucho: para Jameson, el posmodernismo es la lógica cultural del capitalismo avanzado. En nuestros días, señala Jameson, asumimos el fin de una época o de distintos ámbitos de una época, si acaso respecto al movimiento modernista; lo que está por ver, de alguna forma, es si esa ruptura supone algo más que los distintos cambios de estilo propios de la historia. Es decir, si eso a lo que llamamos posmodernismo tiene algo verdaderamente propio, característico, representativo, o si es sólo uno de los cambios que se han dado y se seguirán dando. En cualquiera de los casos posibles resulta imposible abordar ese análisis obviando la presencia del capitalismo.

(...) toda posición posmodernista en el ámbito de la cultura —ya se trate de apologías o de estigmatizaciones— es, también y al mismo tiempo, necesariamente, una toma de postura implícita o explícitamente política sobre la naturaleza del capitalismo multinacional actual.

Si puede caracterizarse el posmodernismo —no ya como ausencia de algo sino en un sentido positivo— habrá de ser forzosamente como una pauta cultural, como una forma de cultura que alberga en sí distintas formas y distintos niveles, y, en última instancia, como una forma cultural que responde a los dictados de las potencias políticas y económicas.

Jameson detecta lo que llama una desconstrucción de la expresión, respecto a las obras del modernismo, en las posmodernas: las obras ya no tienen el fondo interpretativo que antes exigían, ya no evocan, ya no dicen nada más que lo que muestra la propia obra. Todo está ahí, fuera no hay nada. La profundidad ha sido desbancada por la mercantilización, por cierta levedad que invade la nueva lógica cultural. Así también en la dimensión humana, en la dimensión afectiva. La profundidad que antes presentaba la realidad ahora ha podido ser sustituida por una dimensión más plana aunque múltiple. Muchos conceptos anteriores ya no tienen cabida, y en su lugar hay una diversificación, una fragmentación, un tapiz de la realidad que apunta en muchas direcciones —quizá, y sólo quizá, sin llegar a tocar ninguna de ellas—.

Y este lenguaje nos conduce a los temas que ha puesto de moda la teoría contemporánea —el de la «muerte» del sujeto como tal o, lo que es lo mismo, el fin de la mónada, del ego o del individuo autónomo burgués— y a la insistencia, consustancial a estos temas, en el descentramiento de la psyché o del sujeto anteriormente centrado, ya sea como un nuevo ideal moral o como descripción empírica.

La fragmentación de ese mundo cultural parece llevar consigo la fragmentación del sujeto y la diversificación de estilos. Se vienen abajo lo único, lo distinto, lo individual, el yo. Jameson señala la nueva impersonalidad de los afectos, la distancia impuesta. En este nuevo mundo se hace imposible la viabilidad del sujeto que caracterizaba al modernismo, y ello hace imposible entonces el así llamado estilo personal. Surgen entonces forma nada originales, síntesis asépticas de diversas formas anteriores, síntesis o reconstrucciones que no pueden convencer de su supuesta originalidad y que no pueden evitar evidenciar su propio vacío.

En este nuevo mundo del capitalismo avanzado asistimos a un conjunto deslavazado de discursos y estilos y a la ausencia o a la imposibilidad de atenerse a una norma, a un proyecto común. Todo esto, señala Jameson, lleva a la primacía del historicismo sobre la Historia, al rescate de los antiguos movimientos, al protagonismo del simulacro, a la modificación, al fin, del pasado. Y esto lleva a un plano intertextual, a un continuo proceso de referirse al pasado, de manera que la historia de los estilos estéticos se sitúa en el lugar que corresponde a la historia «real». Estamos entonces, de alguna manera, ante una nueva forma de hacer mundo y de movernos por él, sin poder obviar que nuestro modo de producir cultura es, en algún sentido, nuestro modo de estar en el mundo.

Jameson plantea la necesidad de repensar el tiempo o la forma del tiempo en esta nueva sociedad, dominada en última instancia por el espacio. Desde los planteamientos estructuralistas y la noción de escritura (esquizofrénica), cuando somos incapaces de unificar el pasado, el presente y el futuro de la frase, también somos igualmente incapaces de unificar el pasado, el presente y el futuro de nuestra propia experiencia biográfica de la vida psíquica. Cuando esa escritura se generaliza como estilo cultura, sostiene Jameson, da lugar a unos afectos, alejados de la patología que vincularíamos al concepto, que ocuparían el lugar de los afectos perdidos con la pérdida del sujeto.

Jameson caracteriza la experiencia posmodernista con una tesis que asume paradójica: la diferencia relaciona. La lectura (de la obra de arte) debe avanzar mediante la diferenciación. Recurre a la estética, y especialmente a la estética de la arquitectura, para dibujar un nuevo panorama: el espacio privilegiado de las nuevas artes, dice Jameson, es radicalmente antiantropomórfico. Además, hemos de contar con una fetichización del cuerpo en nuestros días. El mundo avanza hacia lo que podríamos tomar como conversión radical en simulacro. Todo esto ha arrasado con lo natural, ha violado, de alguna forma, lo íntimo, lo ha expuesto.

La tesis fundamental de Jameson (que toma de Mandel) es que esta época que vivimos es una tercera etapa del capitalismo, fase que Jameson sugiere llamar fase del capital multinacional. Es, en palabras de Jameson, la forma más pura de capitalismo de cuantas han existido. La tecnología de nuestros días (consecuencia y no causa del capitalismo) tendría el poder de ofrecernos una representación de la nueva red global descentralizada.

(...) en mi opinión, lo sublime posmoderno sólo puede comprenderse en términos de esta nueva realidad de las instituciones económicas y sociales: una realidad inmensa, amenazadora, y sólo oscuramente perceptible,

Jameson indica además la transformación del espacio que caracteriza al posmodernismo; el hombre no puede ahora autoubicarse fácilmente, no puede pensarse dentro de ese espacio, y Jameson vincula esto con nuestra incapacidad de construir un mapa de esta gran red comunicacional descentrada, multinacional y global, en la que, como sujetos individuales, nos hallamos presos.

Jameson se reafirma: Nunca se subrayará demasiado la diferencia radical entre un punto de vista que considera el posmodernismo como una opción estilística entre muchas otras y aquella que intenta conceptuarlo como la pauta cultural dominante de la lógica del capitalismo avanzado. Visto así, Jameson señala que hay que rechazar la condena moral del posmodernismo; si el posmodernismo es un fenómeno histórico, al hacer ese juicio moral estaríamos ante un error categorial. Y sigue a Marx cuando éste exigía pensar el capitalismo a la vez de forma positiva y negativa, considerando su parte catastrófica y su poder emancipatorio.

Y ese esfuerzo saca a la luz las dos cuestiones fundamentales (...). ¿Podemos realmente identificar algún «momento de verdad» entre los más patentes «momentos de falsedad» de la cultura posmoderna? Y, aunque pudiéramos hacerlo, ¿no hay algo en última instancia inmovilizador en la consideración dialéctica del desarrollo histórico que acabamos de postular?

Contamos con una invasión de la cultura en la esfera de lo social que se produce a un ritmo superior al que llevamos nosotros, de forma que todo se convierte en cultura pero no todo ha sido teorizado, cosa que nos puede conducir a sostener ideas anacrónicas. Estamos sumidos en ese espacio, ya sin distancia estética ni distancia crítica. El momento "desmoralizador y deprimente" es el momento de verdad del posmodernismo.

Jameson propone, para concluir, un nuevo modelo de política cultural, cuya estética define como estética de los mapas cognitivos y que pasaría por crear mapas desde o a través de la ideología, crear formas en las que el individuo pueda representarse en el vastísimo espacio en que se encuentra.

(...) Un nuevo arte político —si tal cosa fuera posible— tendría que arrostrar la posmodernidad en toda su verdad, es decir, tendría que conservar su objeto fundamental —el espacio mundial del capital multinacional— y forzar al mismo tiempo una ruptura con él, mediante una nueva manera de representarlo que todavía no podemos imaginar: una manera que nos permitiría recuperar nuestra capacidad de concebir nuestra situación como sujetos individuales y colectivos y nuestras posibilidades de acción y de lucha, hoy neutralizadas por nuestra doble confusión espacial y social. Si alguna vez llega a existir una forma política de posmodernismo, su vocación será la invención y el diseño de mapas cognitivos globales, tanto a escala social como espacial.

Jameson hace, en definitiva, un análisis de la posmodernidad valiéndose de distintos focos para describir —breve pero lúcidamente— la etapa posmoderna; es una descripción que tiene algo de desolador y algo de reivindicación, sobre todo algo de incierto, algo que no se resolverá, parece decir, a corto plazo, y cuyo desarrollo y teorización —como si sólo existiera plenamente o fuera asumido una vez es teorizado— serán complejos y quizá poco evidentes.

(...) toda posición posmodernista en el ámbito de la cultura —ya se trate de apologías o de estigmatizaciones— es, también y al mismo tiempo, necesariamente, una toma de postura implícita o explícitamente política sobre la naturaleza del capitalismo multinacional actual.

Si puede caracterizarse el posmodernismo —no ya como ausencia de algo sino en un sentido positivo— habrá de ser forzosamente como una pauta cultural, como una forma de cultura que alberga en sí distintas formas y distintos niveles, y, en última instancia, como una forma cultural que responde a los dictados de las potencias políticas y económicas.

Jameson detecta lo que llama una desconstrucción de la expresión, respecto a las obras del modernismo, en las posmodernas: las obras ya no tienen el fondo interpretativo que antes exigían, ya no evocan, ya no dicen nada más que lo que muestra la propia obra. Todo está ahí, fuera no hay nada. La profundidad ha sido desbancada por la mercantilización, por cierta levedad que invade la nueva lógica cultural. Así también en la dimensión humana, en la dimensión afectiva. La profundidad que antes presentaba la realidad ahora ha podido ser sustituida por una dimensión más plana aunque múltiple. Muchos conceptos anteriores ya no tienen cabida, y en su lugar hay una diversificación, una fragmentación, un tapiz de la realidad que apunta en muchas direcciones —quizá, y sólo quizá, sin llegar a tocar ninguna de ellas—.

Y este lenguaje nos conduce a los temas que ha puesto de moda la teoría contemporánea —el de la «muerte» del sujeto como tal o, lo que es lo mismo, el fin de la mónada, del ego o del individuo autónomo burgués— y a la insistencia, consustancial a estos temas, en el descentramiento de la psyché o del sujeto anteriormente centrado, ya sea como un nuevo ideal moral o como descripción empírica.

La fragmentación de ese mundo cultural parece llevar consigo la fragmentación del sujeto y la diversificación de estilos. Se vienen abajo lo único, lo distinto, lo individual, el yo. Jameson señala la nueva impersonalidad de los afectos, la distancia impuesta. En este nuevo mundo se hace imposible la viabilidad del sujeto que caracterizaba al modernismo, y ello hace imposible entonces el así llamado estilo personal. Surgen entonces forma nada originales, síntesis asépticas de diversas formas anteriores, síntesis o reconstrucciones que no pueden convencer de su supuesta originalidad y que no pueden evitar evidenciar su propio vacío.

En este nuevo mundo del capitalismo avanzado asistimos a un conjunto deslavazado de discursos y estilos y a la ausencia o a la imposibilidad de atenerse a una norma, a un proyecto común. Todo esto, señala Jameson, lleva a la primacía del historicismo sobre la Historia, al rescate de los antiguos movimientos, al protagonismo del simulacro, a la modificación, al fin, del pasado. Y esto lleva a un plano intertextual, a un continuo proceso de referirse al pasado, de manera que la historia de los estilos estéticos se sitúa en el lugar que corresponde a la historia «real». Estamos entonces, de alguna manera, ante una nueva forma de hacer mundo y de movernos por él, sin poder obviar que nuestro modo de producir cultura es, en algún sentido, nuestro modo de estar en el mundo.

Jameson plantea la necesidad de repensar el tiempo o la forma del tiempo en esta nueva sociedad, dominada en última instancia por el espacio. Desde los planteamientos estructuralistas y la noción de escritura (esquizofrénica), cuando somos incapaces de unificar el pasado, el presente y el futuro de la frase, también somos igualmente incapaces de unificar el pasado, el presente y el futuro de nuestra propia experiencia biográfica de la vida psíquica. Cuando esa escritura se generaliza como estilo cultura, sostiene Jameson, da lugar a unos afectos, alejados de la patología que vincularíamos al concepto, que ocuparían el lugar de los afectos perdidos con la pérdida del sujeto.

Jameson caracteriza la experiencia posmodernista con una tesis que asume paradójica: la diferencia relaciona. La lectura (de la obra de arte) debe avanzar mediante la diferenciación. Recurre a la estética, y especialmente a la estética de la arquitectura, para dibujar un nuevo panorama: el espacio privilegiado de las nuevas artes, dice Jameson, es radicalmente antiantropomórfico. Además, hemos de contar con una fetichización del cuerpo en nuestros días. El mundo avanza hacia lo que podríamos tomar como conversión radical en simulacro. Todo esto ha arrasado con lo natural, ha violado, de alguna forma, lo íntimo, lo ha expuesto.

La tesis fundamental de Jameson (que toma de Mandel) es que esta época que vivimos es una tercera etapa del capitalismo, fase que Jameson sugiere llamar fase del capital multinacional. Es, en palabras de Jameson, la forma más pura de capitalismo de cuantas han existido. La tecnología de nuestros días (consecuencia y no causa del capitalismo) tendría el poder de ofrecernos una representación de la nueva red global descentralizada.

(...) en mi opinión, lo sublime posmoderno sólo puede comprenderse en términos de esta nueva realidad de las instituciones económicas y sociales: una realidad inmensa, amenazadora, y sólo oscuramente perceptible,

Jameson indica además la transformación del espacio que caracteriza al posmodernismo; el hombre no puede ahora autoubicarse fácilmente, no puede pensarse dentro de ese espacio, y Jameson vincula esto con nuestra incapacidad de construir un mapa de esta gran red comunicacional descentrada, multinacional y global, en la que, como sujetos individuales, nos hallamos presos.

Jameson se reafirma: Nunca se subrayará demasiado la diferencia radical entre un punto de vista que considera el posmodernismo como una opción estilística entre muchas otras y aquella que intenta conceptuarlo como la pauta cultural dominante de la lógica del capitalismo avanzado. Visto así, Jameson señala que hay que rechazar la condena moral del posmodernismo; si el posmodernismo es un fenómeno histórico, al hacer ese juicio moral estaríamos ante un error categorial. Y sigue a Marx cuando éste exigía pensar el capitalismo a la vez de forma positiva y negativa, considerando su parte catastrófica y su poder emancipatorio.

Y ese esfuerzo saca a la luz las dos cuestiones fundamentales (...). ¿Podemos realmente identificar algún «momento de verdad» entre los más patentes «momentos de falsedad» de la cultura posmoderna? Y, aunque pudiéramos hacerlo, ¿no hay algo en última instancia inmovilizador en la consideración dialéctica del desarrollo histórico que acabamos de postular?

Contamos con una invasión de la cultura en la esfera de lo social que se produce a un ritmo superior al que llevamos nosotros, de forma que todo se convierte en cultura pero no todo ha sido teorizado, cosa que nos puede conducir a sostener ideas anacrónicas. Estamos sumidos en ese espacio, ya sin distancia estética ni distancia crítica. El momento "desmoralizador y deprimente" es el momento de verdad del posmodernismo.

Jameson propone, para concluir, un nuevo modelo de política cultural, cuya estética define como estética de los mapas cognitivos y que pasaría por crear mapas desde o a través de la ideología, crear formas en las que el individuo pueda representarse en el vastísimo espacio en que se encuentra.

(...) Un nuevo arte político —si tal cosa fuera posible— tendría que arrostrar la posmodernidad en toda su verdad, es decir, tendría que conservar su objeto fundamental —el espacio mundial del capital multinacional— y forzar al mismo tiempo una ruptura con él, mediante una nueva manera de representarlo que todavía no podemos imaginar: una manera que nos permitiría recuperar nuestra capacidad de concebir nuestra situación como sujetos individuales y colectivos y nuestras posibilidades de acción y de lucha, hoy neutralizadas por nuestra doble confusión espacial y social. Si alguna vez llega a existir una forma política de posmodernismo, su vocación será la invención y el diseño de mapas cognitivos globales, tanto a escala social como espacial.

Jameson hace, en definitiva, un análisis de la posmodernidad valiéndose de distintos focos para describir —breve pero lúcidamente— la etapa posmoderna; es una descripción que tiene algo de desolador y algo de reivindicación, sobre todo algo de incierto, algo que no se resolverá, parece decir, a corto plazo, y cuyo desarrollo y teorización —como si sólo existiera plenamente o fuera asumido una vez es teorizado— serán complejos y quizá poco evidentes.

jueves, 7 de abril de 2016

«El adversario», de Emmanuel Carrère

Ésta es una de esas novelas que logran hurgar en las entrañas de uno y desajustar algún equilibrio preestablecido, casi romperlo. Porque uno se apoya sobre algunos pilares más o menos fundamentales y se encuentra con que la novela perfora, a distintos niveles, sus cimientos, y con que debajo no hay nada. Si acaso el horror.

Carrère se lanzó, sin tenerlas todas consigo, a novelar un suceso real: en 1993 Jean-Claude Roman mata a su familia y pretende suicidarse. Sale con vida y, cuando el caso es investigado, se descubre la descomunal impostura: Jean-Claude Roman no es, como llevaba aparentando tantos años, médico, ni acabó sus estudios, ni va adonde dice ir, ni hace lo que dice hacer. Pero ese engaño no encubre otra cosa, otra vida. Debajo no hay nada. Todo es impostura. Es una ficción en tanto que ficción misma, una vida así construida, una especie de identidad negativa motivada por no se sabe qué impulso determinante, incontestable.

Eso es lo que Carrère ha escrito, de alguna forma. Y una vez que el lector ha empezado a curiosear, el proceso parece no poder parar ya hasta llegar al fin. Uno queda atrapado en la narración —más bien obligado, interpelado con cierta violencia— con una intensidad incómoda, como si tuviera que hallar alguna explicación, la pieza que dé sentido a todo el puzzle antes de asumir el mal como gran motor. La cuestión es que eso, a su manera, es real. No sé si cruel o espantoso o incluso incomprensible, pero es real. No cabe el consuelo de pensar que se encuentra más allá de los márgenes, que pasaba algo más.

Eso es lo que Carrère ha escrito, de alguna forma. Y una vez que el lector ha empezado a curiosear, el proceso parece no poder parar ya hasta llegar al fin. Uno queda atrapado en la narración —más bien obligado, interpelado con cierta violencia— con una intensidad incómoda, como si tuviera que hallar alguna explicación, la pieza que dé sentido a todo el puzzle antes de asumir el mal como gran motor. La cuestión es que eso, a su manera, es real. No sé si cruel o espantoso o incluso incomprensible, pero es real. No cabe el consuelo de pensar que se encuentra más allá de los márgenes, que pasaba algo más.

Con todo, me temo que la historia no sería nada sin la extraña y brillante narración de Carrère, sobria, lúcida, atendiendo a los hechos, consciente de lo que puede y de lo que no puede contar —de algunas imposibilidades—. Asume su parte de riesgo y avanza en la historia implicándose hasta donde puede y debe hacerlo y manteniendo la distancia oportuna en cada momento. Sin excesos, pero sin dejar nada atrás; un equilibrio prácticamente perfecto.

domingo, 3 de abril de 2016

«2666», de Roberto Bolaño

2666 es una obra asombrosa, inmensa, única, un vastísimo cementerio donde cabe todo —incluso los lectores—, un salto al vacío, un vacío rodeado de voces y ecos y rastros de totalidad. Hay búsquedas —quizá una búsqueda eterna—, ausencias, conjeturas, teorías, multitud de ideas, multitud de sucesos, multitud de formas de vida y de formas de mirar el mundo, de hablar y de callar. Es una obra completa por mucho que Bolaño muriera antes de acabarla, porque difícilmente puede concebirse un final más adecuado o más justo o más convencional que el que tiene: un final que da fin a la novela sin dárselo, dejándole espacio para seguir respirando como un gigante terrible, monstruoso, lleno de recovecos, eterno. 2666 es un torrente narrativo inigualable que lo contiene todo, probablemente sin tomarse nada demasiado en serio y penetrando en los órganos vitales del mundo y de la literatura y de los escritores y de los lectores y de la Historia y de la humanidad y del mal.

Bolaño se zambulle en un terrible caos y va escribiendo y escribiendo y sus personajes e historias se dirigen como de forma inevitable hacia algún punto secreto y poderosísimo, un punto que tiene su parte física o material y su parte no material. Bolaño ordena lo inordenable, y le da sentido, a su manera. 2666 tiene trama, pero quizá sea lo de menos o sea el telón (el enorme telón) que posibilita el funcionamiento del todo. Cinco partes: en la primera, cuatro críticos literarios se lanzan a la búsqueda del misterioso escritor alemán Beno von Archimboldi; en la segunda encontramos el relato de un curioso profesor de filosofía en Santa Teresa, centro físico neurálgico de la historia; en la tercera parte un periodista deportivo viaja a Santa Teresa para cubrir un combate de boxeo; en la cuarta parte hallamos una sucesión de asesinatos de mujeres (en los que parece hallarse el secreto del mundo) en Santa Teresa, una espiral que parece no tener límite; en la quinta parte se narra la vida de Beno von Archimboldi.

Con ellas gira toda una serie de historias fragmentadas y de referencias internas y externas sobre las que avanza el conjunto de la historia hacia algún destino desconocido, probablemente desolador. A veces uno tiene que pararse a respirar y a mirar con distancia, a asimilar el paisaje al que asiste. La delgada frontera que separa el sueño de la realidad juega un papel importante, quizá en segundo plano, como un punzón que atraviesa la piel y susurra cosas, quiere, intenta decir, inocular algo mientras uno no puede sino seguir avanzando y el tiempo no puede sino seguir sucediéndose. Las cinco partes de la novela se complementan de una manera prácticamente irrenunciable, aunque oculta. Alguna fuerza que fluye por el subsuelo narrativo las va conectando desde distintos ángulos e incluso desde distintos tiempos y les va dando una forma absoluta y devastadora. Comparten formas, mundo, aunque habiten en diferentes estratos o aunque no sepan qué ocurre ni siquiera donde habitan. Comparten, todos ellos —todas las ramificaciones y voluntades e investigaciones— un destino, un abismo. 2666 Es una novela absolutamente despierta, consciente, que juega con el riesgo, que tantea el peligro. Pero de forma descomunal, inconmensurable. Es un libro del que uno no puede salir intacto, tiene que hacerlo un poco más destrozado y un poco más herido, como si llevara mucho tiempo luchando a la intemperie sin ayuda ninguna.

En algún momento dice Bolaño que escribir no tiene sentido si uno no está dispuesto a escribir una obra maestra. Puede ser exagerado, intencionalmente exagerado, pero Bolaño es un narrador con una resistencia definitivamente extraordinaria, salvaje, que sabe canalizar obsesiones, motivos y ausencias, tensiones y golpes violentos y reflejos de forma incontestable, y 2666 es una de las cosas más significativas y más inabarcables que le ha pasado a la historia de la literatura de nuestro tiempo, o algo así.

sábado, 26 de marzo de 2016

«El viaje vertical», de Enrique Vila-Matas

Está claro que a Mayol le habían afectado mucho aquellas acusaciones de su hijo, le habían afectado más incluso que la actitud de su mujer invitándole a abandonar el domicilio conyugal. Y es que Julián, seguramente sin pretenderlo, había ido a hurgar en la herida que más le dolía a su padre. Julián había hecho diana en el punto débil —el trauma esencial, lo llaman algunos doctores— de la personalidad de Mayol: la interrupción definitiva, a causa de la guerra civil, de sus estudios; esa interrupción que le había hecho moverse por la vida sintiéndose a veces inferior a mucha gente de su generación que, habiendo podido regresar a la escuela tras la guerra, ostentaban títulos universitarios contra los que Mayol había tenido que combatir abriéndose paso en la vida con la única ayuda de su talento natural de comerciante.

Mayol, viejo y casi acabado, se ve obligado a irse, a largarse lejos de cualquier cosa que huela a hogar y a comodidad; de alguna forma, lo han desahuciado, lo han echado fuera —al abismo, a saber adónde— y le han impedido volver. El regreso es imposible, aunque, visto lo visto, tampoco él lo quiere. El viaje vertical es entonces un viaje sin retorno, lineal, una fuga donde parece imposible acceder a lo más serio y hasta solemne de la vida si no es a través del juego y de la ironía, voluntaria o sobrevenida; el viaje emprendido es un espacio ajeno —ahora un poco más propio, sin serlo del todo— donde Mayol aparece y se ve a sí mismo un tanto indefenso, como un viejo relativamente ingenioso e inculto que parece necesitar aquello que las circunstancias le negaron para ser alguien o para hacerse valer ante los otros y antes sí mismo.

Ahora, a estas alturas, Mayol tiene que buscar una identidad o que pasar por distintos estadios de lo que podría ser su identidad, en la que halla o donde se pueden ver distintas fuerzas, cambiantes y hasta contradictorias; tiene o cree que tiene —es una necesidad inminente— que encontrar algún lugar para sí mismo, si eso es posible.

El fatídico viaje discurre en un ambiente ligero, gracioso, inoportuno. Mayol deambula. No se hunde, aunque se esté hundiendo o aunque ya esté completamente hundido; no desfallece, aunque ya lo haya hecho hace tiempo y quizá lo único que haga ahora sea acercarse a un final en el que ya estaba inmerso, un final en el que ya vivía desde que su mujer le invitó a irse e incluso desde mucho antes. Como tantas veces en la vida —dice el narrador—, hay siempre oculto un segundo drama —mucho más serio que el primero—, agazapado detrás de la tragedia que es más obvia, más visible. Mayol ha llegado a una suerte de punto esencial donde tiene que resolver o claudicar, pero la capacidad o las herramientas para la resolución no están a su alcance; hace mucho tiempo que no lo están, mucho antes de que su mujer se decidiera a desprenderse de él, y el tiempo —el viaje— que le queda no puede ser sino una especie de sucesión de situaciones ridículas, grotescas, a veces ni siquiera condescendientes, unas situaciones —o unas despedidas vitales, unas últimas veces más o menos conscientes— que vienen a ilustrar el profundo fracaso de Mayol, obligado ahora a lidiar con unas fuerzas para las que no está hecho y a las que tiene que enfrentarse como una caricatura o abandonar para siempre. Puede que abandonar —dejarse llevar por la inercia del descenso— sea la salida que ha de tomar Mayol, sin que eso suponga un desastre o una completa pérdida.

Y Vila-Matas es un escritor audaz e inteligente y genial y puede que haya que leerlo para leer un poco mejor y para encontrarse o para encontrar algo.

sábado, 19 de marzo de 2016

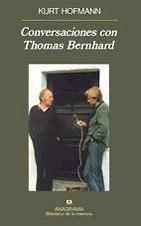

«Conversaciones con Thomas Bernhard», de Kurt Hofmann

No se puede contar todo; una vida no se puede desplegar sencillamente. Si uno despliega su vida, puede sacudirla como una alfombra totalmente sucia, y usted no se alegraría si se la sacudiera en la cara. Y sería algo así si alguien, quien fuera, le sacudiera su vida en la cara. Le daría un ataque de tos y al rato echaría a correr.

Si fuera posible hacer con cierto sentido alguna clasificación de los escritores más poderosamente endiablados, más radicales, más extremos, hábiles, firmes, virtuosos, de alguna forma desbordantes, de esos que escriben como si no pudieran hacer otra cosa —escribir o morir, al menos mientras se escribe—, Bernhard la encabezaría con autoridad.

Estas conversaciones (o confesiones, hasta donde pueda hablarse así) bien pueden conformar una ventana desde donde intuir, y probablemente sólo intuir, los motivos que forjan y mueven a Bernhard, sus afectos e inclinaciones, sus rechazos. Seguramente estos últimos, los rechazos, formen buena parte de los motivos. Es la negación, la huida, no la pasividad sino la actividad destructora, a su manera. En este sentido este libro puede ser una más de sus obras, o casi. La forma es semejante, quizá menos intensa que la que emerge cuando está inmerso, Bernhard, en una de sus grandes novelas, y el fondo se vuelve más declaradamente hacia él mismo, pero no parece que una cosa pueda desvincularse de la otra, no parece que podamos ver dos cosas, según la convención, sino un todo, un torrente inigualable con el que puede uno esbozar algunos rasgos del genio austríaco, recibir alguna suerte de impresión.

Todo esto a pesar de que él mismo insista en la fatalidad de tratar de definirlo de cierta manera o en el imperdonable engaño de las traducciones o en la imposibilidad de escribir la verdad o en el irremediable patetismo de la Humanidad. Uno puede intuir, decía, y quizá sólo intuir, a la espera de modificar con la lectura ideas y discursos, cómo es y cómo escribe Bernhard, por qué o por qué no escribe lo que escribe, cuáles son sus condiciones. Cuáles sus límites, si los tiene.

domingo, 13 de marzo de 2016

«Se está haciendo cada vez más tarde», de Antonio Tabucchi

Ya sé que estoy haciendo un vuelo pindárico, y que todo esto no tiene lógica, pero ciertas cosas, lo sabes, no siguen lógica alguna, o por lo menos ninguna lógica que sea comprensible para quienes, como nosotros, vamos siempre en busca de la misma lógica: causa efecto, causa efecto, causa efecto, sólo para dar sentido a lo que carece de sentido. Por eso, como diría mi amigo, escogen el silencio las personas que en la vida, en un momento u otro, escogen el silencio: porque intuyen que hablar, y sobre todo escribir, es siempre una manera de llegar a un compromiso con la carencia de sentido de la vida.

Tabucchi dice que ésta es una novela en forma de cartas, o algo parecido. No puede ser, creo, más que algo parecido a una novela en forma de cartas; no necesita ser más que eso ni ha de serlo para cumplir con lo propuesto o apuntar en la dirección indicada. Si las diecisiete misivas que componen esta obra tienen algún vínculo o comparten algo, debe de ser la imposibilidad que las atraviesa, la irremediable sensación de ausencia, la distancia, las imposiciones que trae el tiempo, la inadecuación, la certeza de que algo no funciona, la inevitable ironía que las cubre.

Quienes escriben estas cartas saben ya desde el inicio, o se encuentran de pronto, conforme discurren, con que la carta es un artificio quizá inútil y revelador, con que la vida —el discurso de la vida, independiente al de uno mismo— tiene otro ritmo, otros motores, otra frecuencia. O quizá sea sencillamente que no entiende, la vida, el mundo —o las distintas vidas, los distintos mundos—, de deseos y anhelos propios, de mensajes privados o justicias poéticas. Los remitentes comprenden o se encuentran con que quizá se escriban a sí mismos, con que quizá el tiempo haya impuesto tanta distancia que no haya ya destinatario, no haya otra voz, no haya respuesta. Muchos de ellos se han anticipado, otros han llegado demasiado tarde. Otros probablemente no pueden llegar: están en otra frecuencia, transitan algún camino incompatible con ese con el que pretenden conectar. Para ellos la comunicación o el encuentro es imposible, es evidente que hay algún tipo de traba insalvable: su vida, o la vida, está graciosamente truncada, goza de cierta perversión. Tabucchi muestra, en cualquier caso, haciendo suya la mejor ironía y un asombroso dominio del rumbo del discurso de quien dice unas cosas y oculta o vela otras, la patética lucha de las intenciones y de los deseos humanos contra la vida, contra algún tipo de obstáculo infranqueable, de imposición mayor.

Hay, además, un clima esencialmente literario que parece fundamental para sumirse uno, escritor de una misiva infeliz o lector de la misma, en la memoria y en la imaginación, en el mundo interior —en las pasiones, los recuerdos, los asuntos pendientes, las cosas que nunca se hicieron o que nunca sucedieron— donde se infiltra la ficción para jugar alguna mala pasada, para descubrir el engaño o el desfase, el desequilibrio, la inviabilidad del rumbo establecido. La literatura —la multiplicidad de referencias— parece servir tanto de refugio como de burla o fatalidad, pero es, en el fondo, necesaria o inevitable. Dice Tabucchi que la carta es un mensajero equívoco. Guarda cierta falsedad, cierto engaño, cierta ilusión. En ella confluyen múltiples voces y múltiples registros. Es, a su manera, un simulacro vital. Una muestra de las expresiones que conforman la vida, de lo que, con mejor o peor suerte, hemos de decir o mostrar, si acaso mediante rodeos.

lunes, 7 de marzo de 2016

«La noche del oráculo», de Paul Auster

Ésta puede ser la historia o la crónica de una resurrección y de una condena, quizá. Es también una de esas historias múltiples —algo dispares, algo ambiciosas, algo inacabadas— que juegan con la escritura para manifestar, de alguna forma, la inevitable fluctuación o influencia, en cierto sentido, entre realidad y ficción, pero también las fronteras que hay entre ambas y la actividad, cerebral y emocional, del sujeto consciente —el escritor— que entre ellas se mueve.

Sidney Orr es un joven escritor que sobrevive, contra todo pronóstico, a una enfermedad que lo ha tenido alejado de la escritura. Esa suerte de regreso lleva a cierta obsesión por la escritura y pone en marcha una especie de azar determinante para el desarrollo de la historia. Orr escribe una novela y, probablemente, vive una novela. Es también probable que una influya en la otra y que haya otras historias ligadas a estas, funcionando a la vez, moviendo algún tipo de resorte inconsciente. Ha vuelto el instinto literario, la búsqueda de algo en el fondo de una historia, en los cimientos de la narración. Parece necesario, por otra parte, atender a la enfermiza idea literaria instalada —sutil, silenciosamente— en la cabeza de Orr: uno no puede escapar de la historia, uno no puede dejar de escribir, ha de hacerlo como demostración de poder, como autorreconocimieto de cierta capacidad esencial: escribir, hacer mundo, vivir. Esto tiene, muestra Orr, consecuencias: las palabras matan, las palabras matan, las palabras matan. La escritura es, en algún sentido, profética. En algún sentido, entonces, hay que apartarla, saber distinguir la amenaza, impedir la invasión, si se puede o si es posible.

Auster maneja con notable solvencia el juego entre distintas historias, la tensión, el pasado como parte activa en el presente, ciertos símbolos que actúan como claves de todo el engranaje. Diría que es una historia con lagunas, imperfecta pero atractiva, cargada del magnetismo que casi siempre desprende Auster, hecha con una facilidad inmensa para avanzar sin obstáculos entre distintos planos, para transmitir significados, para arrojar luz, desde la literatura, a los deseos y a las pasiones humanas inscritas en la narración.

sábado, 27 de febrero de 2016

«Para las seis cuerdas», de Borges

Dice Borges que toda lectura implica una colaboración y casi una complicidad, y que en estos versos el lector debe suplir la música ausente por la imagen de un hombre que canturrea, en el umbral de su zaguán o en un almacén, acompañándose con la guitarra.

Es una forma de ver la lectura, visualizarla, aunque eso implica, me temo, otras formas de leer u otras consecuencias de la lectura. Es ver el pasado de lo que se cuenta a la luz de la voz presente, de la imagen de quien habla. Es ver lo que sostiene eso que se dice. El contacto más elemental con la tierra, con el mundo. El recuerdo, la memoria, la evocación. La sencillez para abordar algo más grande. Borges, de una u otra forma.

Hombro a hombro o pecho a pecho,

cuántas veces combatimos.

¡Cuántas veces nos corrieron,

cuántas veces los corrimos!

Milonga del olvidado

que muere y que no se queja;

milonga de la garganta

tajeada de oreja a oreja.

jueves, 25 de febrero de 2016

«Marienbad eléctrico», de Enrique Vila-Matas

El Bonaparte es la calma, la lentitud, incluso lo obsoleto, el sosiego, la tranquilidad que sólo rompen las risas, la súbita urgencia de las ideas más raras, la animación chispeante y de repente subversiva, o completamente sideral, alucinante. Se conjugan pues la serenidad y el repentino rayo. Oscilamos de un lado a otro, como esos artistas que llevan dos vidas en una y pasan de un sereno encierro hogareño de meses al frenético viaje transatlántico; personas que no conocen los términos medios y van directamente de las zapatillas a la tarjeta de embarque, y viceversa. Tenemos dos lados, también en el Bonaparte. Podemos ofrecer una imagen clásica de sosiego y en segundos pasar a lo contrario y sentirnos poseídos, sobrepasados, en plena tempestad mental, como si hubiéramos viajado al origen eléctrico de todas las lluvias.

De Vila-Matas uno puede esperar casi cualquier cosa, aunque todas, hayan venido o estén por venir, tienen cierto aire de familia, quizá porque no puede ser de otro modo, porque responden a ciertas cuestiones esenciales sobre las que parece que hay que discurrir para dar con alguna clave o sencillamente porque no queda otra opción, y mejor así.

Marienbad eléctrico puede pensarse como una pieza importante, por las claves que muestra, de la obra de Vila-Matas, una obra que afronta, desde distintos puntos de vista o con diferente actitud —a veces peligrosamente—, los problemas o los motivos últimos de la literatura, que son o tienden a ser los de la vida. Y puede que la vida tampoco pueda entenderse sin el arte, sin sus motivos más esenciales. Puede, al fin, que vida y arte y literatura no sean, al menos en algún punto, sino la misma cosa. En el mejor de los casos, cada una de ellas remite a las otras dos de forma, diría, inevitable —irrenunciable—, y quizá entonces uno tenga que aprender a mirar ese vínculo o las manifestaciones de ese vínculo a la vez con cierta familiaridad y con cierta extrañeza, haciendo posible la emergencia de nuevas formas o nuevas ideas.

De Marienbad eléctrico pueden extraerse algunas claves de todo esto. El libro se construye a partir de las conversaciones que mantienen Vila-Matas y la artista francesa Dominique Gonzalez-Foerster, encuentros que tienen algo de azaroso, de imprevisible. Aquí la forma arroja tanta o más luz que el fondo. El aire literario, el ambiente artístico —la fe en el arte—, el componente fortuito, los deseos, la levedad, la ironía, las aproximaciones interpretativas, la relación interpersonal, el intercambio de ideas, los acertados equívocos, las tentativas, la intuitiva certeza de que algo significativo se gesta desde esas conversaciones..., todo parece dotar al discurso del aire adecuado para comprender la situación y lo que en ella sucede, y la mayor parte de lo que sucede lo hace veladamente, trascurre como una verdad natural, como el fondo más sólido de lo que corre ligero en superficie. Todo ese contexto abre unas tremendas condiciones de posibilidad de la novela —tome la forma que tome—, nuevas vías de desarrollo de un discurso que juega a avanzar cruzando fronteras. La novela, si todo cabe en ella, podrá asimilar cualquier cambio; su final será sólo un mal sueño.

Así que Marienbad eléctrico es un complejo misterioso y esclarecedor, la propuesta de una nueva forma de crear y un buen ejemplo de eso mismo. No es una novela común y tampoco un ensayo ni una crónica y quizá no responda a ninguna etiqueta por el estilo, es algo que toma lo que requiere de cada lugar para acercarse a su meta, para tantear cuestiones ineludibles. Es, de alguna forma, la expresión misma de algo —una serie de descubrimientos o significados, puede que nunca acabados— que emerge en el encuentro de ambos, Enrique Vila-Matas y Dominique Gonzalez-Foerster, algo que abre los ojos en el seno de ese vínculo, de esa experiencia. Marienbad eléctrico es un libro (absolutamente) maravilloso.

Para mí, una amistad es inconcebible si no se tiene en alta estima a la persona amiga, si no se la admira, aunque quepan los matices. Porque se es amigo de alguien por lo que hace, por lo que es, por cómo se las arregla para andar por el mundo, y también por no saber cómo se las arregla para andar por el mundo.

lunes, 22 de febrero de 2016

«El otro, el mismo», de Borges

Un hombre, todos los hombres. Uno mismo, otro. El otro, el mismo. Es la tesis de Borges, más por necesidad que por voluntad; una tesis que da vida a un cuerpo literario excelente e infinito, múltiple, cambiante, extraño y familiar. Borges habita ese espacio al que da voz y que a todos incumbe desde un imaginario y una razón irrenunciables, como si uno —Borges, lector, cualquiera— no pudiera, aunque quisiera, desprenderse de los libros leídos, de la historia, de la mitología, de la imaginación, del tiempo común, de la tendencia natural a situarse en un mundo donde cada uno juegue quizá con el mismo olvido y la misma memoria, sea consciente o no. Así que Borges puede, con aplomo, con absoluta legitimidad, contar experiencias vividas por otros, utilizar la ficción y el juego de espejos para internarse en el corazón de la realidad, para hacer suya la Historia mientras se entrega a ella en un ejercicio literario —vital— de doble sentido, de manera que cada lectura es una pregunta abierta y una búsqueda, la posibilidad de una reconstrucción a partir de la conjetura (o de la imagen, o del paralelismo, o de la familiaridad de la sensación).

Oh destino de Borges,

(...)

haber envejecido en tantos espejos,

(...)

haber visto las cosas que ven los hombres,

(...)

y no haber visto nada o casi nada

sino el rostro de una muchacha de Buenos Aires,

un rostro que no quiere que lo recuerde.

Oh destino de Borges,

tal vez no más extraño que el tuyo.

domingo, 14 de febrero de 2016

«Respiración artificial», de Ricardo Piglia

¿Cómo podía ser que nadie comprendiera?, se había preguntado Tardewski. ¿O sólo leemos lo que ya hemos leído, una y otra vez, para buscar en las palabras lo que sabemos que está en ellas, sin que sorpresa alguna pueda variar el sentido? Eso se preguntaba, dijo Tardewski, a medida que avanzaba en la certidumbre de su descubrimiento.

Piglia lleva a cabo en Respiración artificial a la vez la reconstrucción de una historia familiar y la conformación de una novela, la puesta en marcha de todo un mecanismo literario —quizá incluso una teoría literaria con todas las de la ley— y la exposición del convencimiento de la imposibilidad de la escritura, la necesidad de la búsqueda y el vacío que envuelve o en el que se sumen ciertos elementos, claves de la trama. Así que esta novela da vida, en un mismo entramado, a pensamientos e ilusiones, a firmes planteamientos filosóficos y a meras (y necesarias) conjeturas, y, sobre todo, a ese terreno, atractivo y ambiguo, en el que realidad y ficción o vida y literatura son —no podía ser, al fin, de otra forma— una sola cosa, llevada casi hasta sus últimas consecuencias. Casi porque la novela podría continuar, las pesquisas podrían seguir sucediéndose, las ideas podrían seguir llenando la historia, los escritores podrían seguir escribiendo si fuera posible escribir o si hubiera algo sobre lo que escribir.

La correspondencia entre Emilio Renzi y su tío Maggi nos pone ya sobre la pista del juego de misivas —del tanteo irremediablemente anacrónico— que no podremos obviar en el transcurso de la novela, de un discurso que se erige así, a base de retazos, de memorias y de diversas conexiones. Estamos ya en el marco de la combinación de tiempos y testimonios e identidades y en ese plano teórico sobre el que se deslizan cuestiones aparentemente secundarias o especulativas que, sin embargo, inciden —sea como sea, misteriosa y decisivamente— en el decurso del conjunto.

Piglia ejerce una forma de reconstrucción de la historia que apunta a la reconstrucción de la Historia: es una suerte de complejo en el que unos elementos completan a otros y estos a aquellos para apuntar a algo más grande, una disposición múltiple y relacional en la que el desarrollo de ciertas ideas podría llevar no sólo a la reconstrucción del relato personal, bien delimitado, sino al del relato general, al relato de la Historia. Y esto como esencia o como parodia, como documento verídico o como ficción, como certeza o como graciosa posibilidad, como descubrimiento o como hipótesis. Así se construye esta literatura o la literatura, que guarda, ella misma, una especie de oposición a abrirse por completo, como si hallara en esas resistencia su mejor vía de desarrollo.

Piglia ejerce una forma de reconstrucción de la historia que apunta a la reconstrucción de la Historia: es una suerte de complejo en el que unos elementos completan a otros y estos a aquellos para apuntar a algo más grande, una disposición múltiple y relacional en la que el desarrollo de ciertas ideas podría llevar no sólo a la reconstrucción del relato personal, bien delimitado, sino al del relato general, al relato de la Historia. Y esto como esencia o como parodia, como documento verídico o como ficción, como certeza o como graciosa posibilidad, como descubrimiento o como hipótesis. Así se construye esta literatura o la literatura, que guarda, ella misma, una especie de oposición a abrirse por completo, como si hallara en esas resistencia su mejor vía de desarrollo.

Ricardo Piglia goza de una capacidad literaria descomunal. Respiración artificial es algo más que una novela y algo más que una serie de nociones bien engarzadas. Es un cuadro magnífico, una genial proyección de la literatura que más cerca está de nosotros. Piglia sabe reconocerla y contribuir a ella de manera original y compleja, con un talento maravilloso.

domingo, 7 de febrero de 2016

«El hundimiento», de Manuel Vilas

Probablemente lo mejor de Vilas sea su juego con el lenguaje, una suerte de experimentación personal con la que busca la mejor forma de decir lo que quiere. Si el lenguaje es nuestro (si el lenguaje somos nosotros), lo es con todas las de la ley. La reglas están para adaptarlas o interpelarlas directamente, aunque aquí eso no sea el objetivo principal sino algo asumido para expresar la devastación. El aire más liviano y divertido reluce sólo cuando la profunda crisis que marca el libro da algún respiro, de manera que esos destellos jocosos parecen risas amargas, algo escalofriantes, una forma por parte de Vilas de decir estoy bien, ni siquiera esto puede conmigo, incluso en la bajeza más dolorosa tengo estilo. La vida es estilo, dice Vilas.

En este caso, tanto el poco apego a las formas como esos orgullosos chapoteos en pleno hundimiento ayudan a perfilar una crisis de largo trayecto en la que uno encuentra distintos pilares: la soledad, el recuerdo, la literatura y las relaciones del escritor con la literatura, la familia y los seres queridos, la muerte, España, la distancia, cierta mediocridad, cierta escasez, cierta ironía, la incertidumbre del futuro.

El hundimiento es un retrato a la vez personal y social —el suyo y el de España, o el del individuo y el de España, o el de la parte y el todo—, si acaso porque el uno se inscribe en el otro o porque está fatal e irremediablemente vinculado al otro. Es más una constatación que una advertencia, más un diagnóstico que una voz de alarma. El hundimiento es un hecho. Vilas une el discurso abstracto con elementos materiales, mundanos, concretísimos, reales. La crisis reside ahí. Esas cosas son importantes. Si la poesía se aleja mucho de esa realidad, se pierde el norte, o algo así. Vilas ha expuesto, entonces, un paisaje ruinoso, atrevido, desolador. El hundimiento es un libro magnífico.

El vacío general de todas las cosas.

La ingravidez de la democracia, la ingravidez

de los parlamentos europeos,

el laico vacío de los edificios públicos.

jueves, 4 de febrero de 2016

«Gran Vilas», de Manuel Vilas

Vilas, o la poesía de Vilas, es un soplo de aire fresco, ligerísimo, provocador, una tentativa (y quizá algo más) de encontrar la profundidad a través del desenfado e incluso a través del canto más frívolo, conscientemente frívolo. Puede que sea imposible, parece pensar Vilas, hallar alguna verdad partiendo de un tono solemne, y entonces no tiene sentido escribir, no con esa carga. Puede que no quepa sino escribir con libertad (y haciéndose uno cargo de esa libertad), desafiando a la vida para apegarse más a ella, para poder hablar de cosas gastadas y maltrechas sin que suene gastado y maltrecho. Y para eso también hay que hacer algún ejercicio de exaltación, reinventarse o morir. Así que Vilas se crea (o se recrea) a sí mismo en sus poemas. Si esto se llevara al extremo, podría decirse, de alguna forma, que esos poemas son él mismo y que él mismo es esos poemas, esa forma de referirse a una deidad creadora, mundana, múltiple y genial, casi omnipresente.

Los poemas de Gran Vilas (o composiciones, o lo que quiera que sean) suenan a juventud, a novedad, hablan de amor y de política y de vida, tienen algo de experiencia y algo de impaciencia y de rebeldía, son enérgicos y soberbios, capaces y justos.

Antes de convertirse

en un ser humano llamado Vilas

fue un silencio cósmico.

Antes de convertirse

en el hombre más alto de mi infancia

fue un desconocido.

Dueño de nuestra verdad, se la llevó muy lejos.

Los muertos esperan nuestra muerte si algo esperan.

Brindo por tu misterio.

martes, 2 de febrero de 2016

«El origen», de Thomas Bernhard

Mi ciudad de origen es en realidad una enfermedad mortal, con la que sus habitantes nacen o a la que son arrastrados y, si en el momento decisivo no se van, se suicidan súbitamente, directa o indirectamente, antes o después, en esas condiciones espantosas, o perecen directa o indirectamente, lenta y miserablemente, en ese suelo de muerte, arquitectónico-arzobispal-embrutecido-nacionalsocialista-católico, y en el fondo totalmente enemigo del ser humano. La ciudad es, para quien la conoce y conoce a sus habitantes, un cementerio en la superficie hermoso, pero bajo esa superficie en realidad horrible, de fantasías y deseos.

La escritura de Bernhard es devastadora, arrolladora. Seguramente acorde con lo que cuenta. El qué y el cómo hallan una extraña armonía que potencia el todo y hace que la escritura cobre fuerza y que no sea posible darse a la lectura sin implicarse en algún grado, sin, de alguna forma, participar o asistir verdaderamente al tiempo y a las condiciones que Bernhard recrea. Para el lector más o menos consciente la distancia queda eliminada, como si fuera necesario estar cerca de la podredumbre o de la aniquilación para comprender lo que se cuenta, para dar sentido al torrente de vida —límite, oprimido, cercano al abismo— que habita entre la desesperación, que está, seguramente, creado por el horror y destinado al horror.

Bernhard emprende un regreso a sus orígenes nada complaciente. Quizá tenga algo de terapéutico, no sé si de purga, seguramente no de expiación. Es un conflicto, un choque, un producto de la situación extrema. Se vale de un discurso incansable para adentrarse en sus primeros años y embestir sin mesura contra el sistema educativo y contra la familia, contra Salzburgo, contra el catolicismo y el nacionalismo y quizá contra todo tipo de estructura subyacente. Bernhard hace de la escritura una herramienta que dinamita, a base de continuos, recurrentes ataques, cualquier estabilidad o punto de apoyo, cualquier ideología opresiva, y encuentra en ese modo escritura, tortuoso y desbordante, el mejor sostén del relato, unos cimientos del todo sólidos que encuentran su orden en el caos, que se asientan en el torbellino de sentencias.

Muy pocos podrían escribir como Bernhard sin agotarse o sin agotar el relato. Bernhard se mueve en un terreno peligroso que domina con una genialidad insultante. Trasciende los límites de la narración de manera que todo queda ahí contenido pero todo apunta a algo más, a los márgenes, a las variaciones de la violencia del mundo mismo, heredada y transmitida consciente o inconscientemente.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)